|

~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |

|

~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |

Pour commencer, il est important de savoir que les capacités de mémorisation évoluent en fonction de l’âge. Dès qu'il commence à prendre conscience de son environnement, l'enfant utilise sa mémoire. Découvrant un monde de formes, de couleurs, d'odeurs, il tend à mémoriser ce qui l'entoure au fur et à mesure de son apprentissage. Cette mémorisation se développe d'autant plus qu'il entame sa scolarisation et sa socialisation. Dès les petites classes, il apprend le langage et le processus de mémorisation se met en marche. L'adolescence est, sans doute, la période où la mémoire tourne pour tout le monde à « plein régime ». Elle est très sollicitée (attention, concentration, esprit logique, esprit de synthèse), ce qui la rend aussi plus productive, puisque la mémoire fonctionne d'autant mieux qu'elle est plus fréquemment sollicitée. Lorsque nous entrons dans la vie active, c’est-à-dire lorsque nous devenons des adultes (études ou occupation d’un emploi), nous sollicitons de moins en moins notre mémoire. Les seniors, lorsqu’ils partent à la retraite, tournent la page de leur vie professionnelle. Il est alors indispensable qu’ils fassent travailler leurs neurones s’ils veulent éviter de rencontrer des troubles de la mémoire.

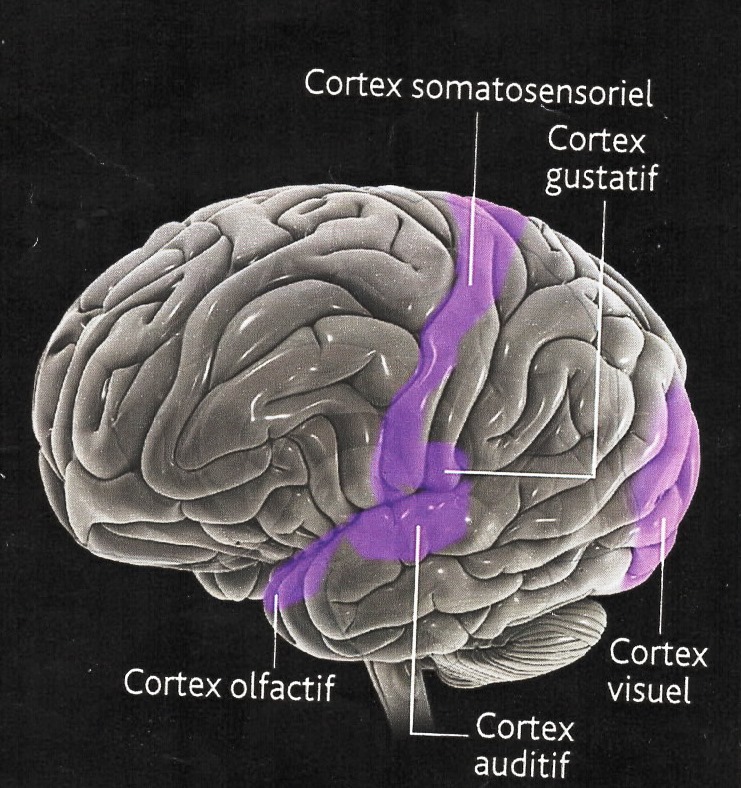

Pour commencer, il est important de savoir que les capacités de mémorisation évoluent en fonction de l’âge. Dès qu'il commence à prendre conscience de son environnement, l'enfant utilise sa mémoire. Découvrant un monde de formes, de couleurs, d'odeurs, il tend à mémoriser ce qui l'entoure au fur et à mesure de son apprentissage. Cette mémorisation se développe d'autant plus qu'il entame sa scolarisation et sa socialisation. Dès les petites classes, il apprend le langage et le processus de mémorisation se met en marche. L'adolescence est, sans doute, la période où la mémoire tourne pour tout le monde à « plein régime ». Elle est très sollicitée (attention, concentration, esprit logique, esprit de synthèse), ce qui la rend aussi plus productive, puisque la mémoire fonctionne d'autant mieux qu'elle est plus fréquemment sollicitée. Lorsque nous entrons dans la vie active, c’est-à-dire lorsque nous devenons des adultes (études ou occupation d’un emploi), nous sollicitons de moins en moins notre mémoire. Les seniors, lorsqu’ils partent à la retraite, tournent la page de leur vie professionnelle. Il est alors indispensable qu’ils fassent travailler leurs neurones s’ils veulent éviter de rencontrer des troubles de la mémoire. Voilà une mémoire non-consciente qu'exploitent volontiers les publicitaires. Et pour cause : elle imprime dans notre esprit, de façon totalement automatique et involontaire, une trace des images, odeurs, sons… auxquels nous sommes exposés, avant même que nous leur donnions un sens. Elle permet de retenir, des visages, des voix, des lieux… Cette mémoire des sensations s'appuie sur les organes des sens. Elle est à la base de tous les souvenirs. Ce qui explique sans doute que l'on se rappelle plus aisément le visage d'une personne qui nous a fait d'emblée « forte impression ». Sans surprise, la mémoire perceptive repose sur les aires sensorielles primaires du cerveau : cortex visuel, auditif, somatosensoriel (pour le toucher), olfactif et gustatif.

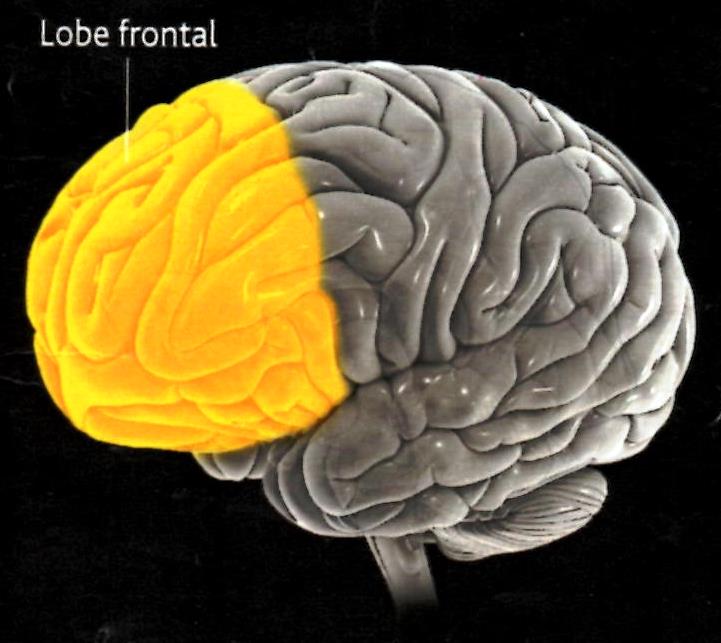

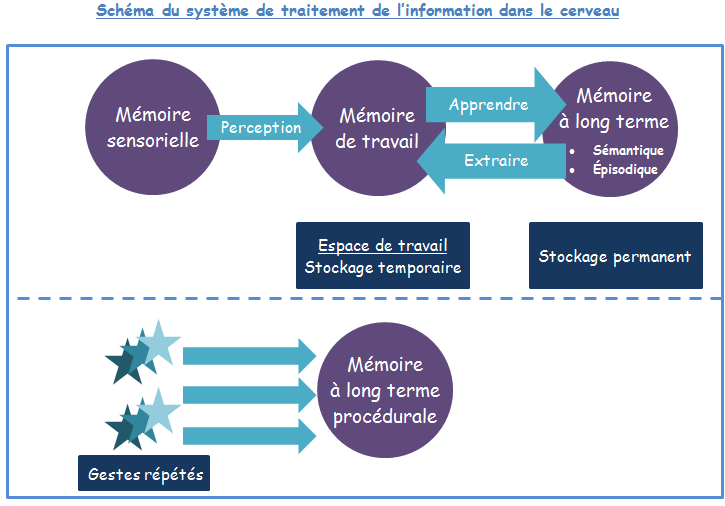

Voilà une mémoire non-consciente qu'exploitent volontiers les publicitaires. Et pour cause : elle imprime dans notre esprit, de façon totalement automatique et involontaire, une trace des images, odeurs, sons… auxquels nous sommes exposés, avant même que nous leur donnions un sens. Elle permet de retenir, des visages, des voix, des lieux… Cette mémoire des sensations s'appuie sur les organes des sens. Elle est à la base de tous les souvenirs. Ce qui explique sans doute que l'on se rappelle plus aisément le visage d'une personne qui nous a fait d'emblée « forte impression ». Sans surprise, la mémoire perceptive repose sur les aires sensorielles primaires du cerveau : cortex visuel, auditif, somatosensoriel (pour le toucher), olfactif et gustatif. Peut-être la plus indispensable de toutes, la mémoire de travail est active à tout instant de notre vie consciente : c’est la mémoire du présent. Elle nous permet de retenir des informations pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Elle est mise en jeu lorsque nous répétons mentalement un numéro de téléphone, lorsque nous demandons à un passant notre chemin et tentons de restituer mentalement les indications qu’il nous donne (tourner à gauche, puis à droite après le feu…). C’est encore grâce à elle que vous parvenez à lire cette phrase tout en gardant à l’esprit le début de ce texte. Elle nous permet de manipuler en temps réel les informations dont nous avons besoin pour parler, lire, planifier, réfléchir, calculer… Principalement localisée dans le lobe frontal, à l’avant du cerveau, elle constituerait l’un des mécanismes fondamentaux de la conscience. Dans la plupart des cas, les mécanismes neurobiologiques associés à la mémoire de travail ne permettent pas le stockage à long terme de ce type d’informations : leur souvenir est vite oublié.

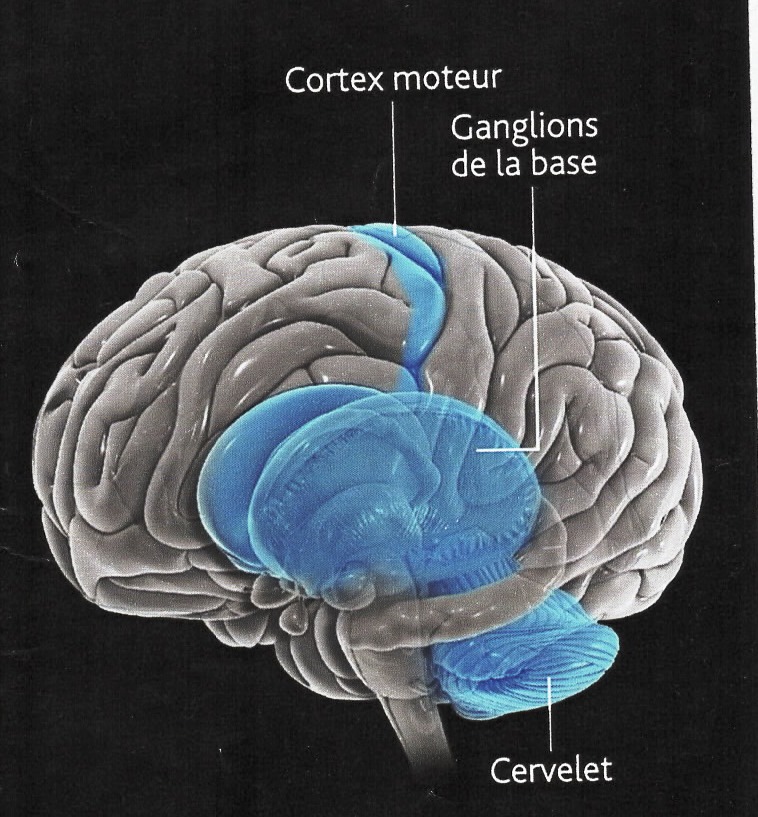

Peut-être la plus indispensable de toutes, la mémoire de travail est active à tout instant de notre vie consciente : c’est la mémoire du présent. Elle nous permet de retenir des informations pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Elle est mise en jeu lorsque nous répétons mentalement un numéro de téléphone, lorsque nous demandons à un passant notre chemin et tentons de restituer mentalement les indications qu’il nous donne (tourner à gauche, puis à droite après le feu…). C’est encore grâce à elle que vous parvenez à lire cette phrase tout en gardant à l’esprit le début de ce texte. Elle nous permet de manipuler en temps réel les informations dont nous avons besoin pour parler, lire, planifier, réfléchir, calculer… Principalement localisée dans le lobe frontal, à l’avant du cerveau, elle constituerait l’un des mécanismes fondamentaux de la conscience. Dans la plupart des cas, les mécanismes neurobiologiques associés à la mémoire de travail ne permettent pas le stockage à long terme de ce type d’informations : leur souvenir est vite oublié. Inconsciente et pourtant indispensable au quotidien, elle est la mémoire du savoir-faire et des habiletés motrices. Tenir une fourchette, faire du vélo, manier un stylo, jouer d'un instrument de musique, résoudre de façon routinière une équation mathématique… Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou encore les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est à dire inconsciente. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés. Toutes ces compétences, qui sont autant d'automatismes, relèvent de la mémoire procédurale. Si celle-ci interagit avec les autres types de mémoire, elle s'en distingue clairement. La mémoire procédurale met notamment en jeu le cortex moteur, les ganglions de la base et le cervelet.

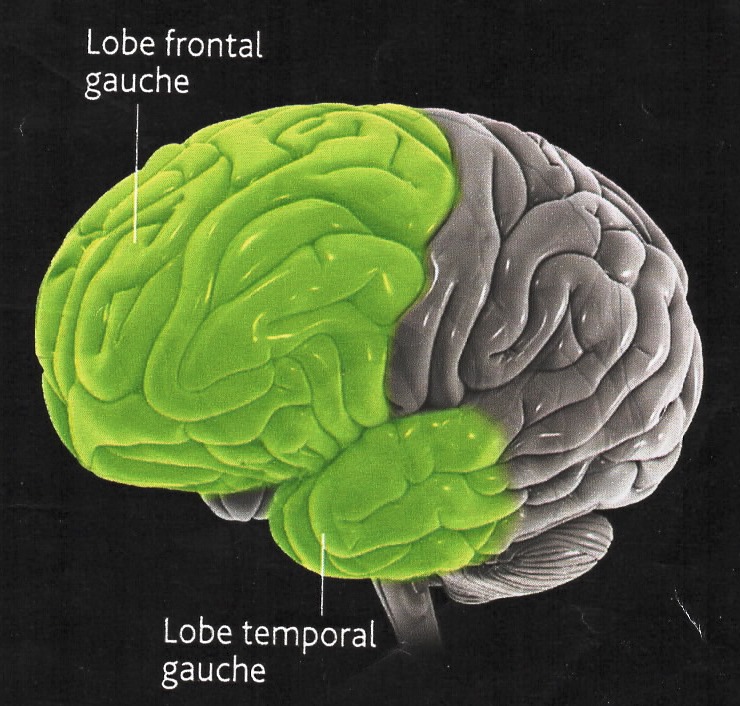

Inconsciente et pourtant indispensable au quotidien, elle est la mémoire du savoir-faire et des habiletés motrices. Tenir une fourchette, faire du vélo, manier un stylo, jouer d'un instrument de musique, résoudre de façon routinière une équation mathématique… Cette mémoire est particulièrement sollicitée chez les artistes ou encore les sportifs pour acquérir des procédures parfaites et atteindre l’excellence. Ces processus sont effectués de façon implicite, c’est à dire inconsciente. Les mouvements se font sans contrôle conscient et les circuits neuronaux sont automatisés. Toutes ces compétences, qui sont autant d'automatismes, relèvent de la mémoire procédurale. Si celle-ci interagit avec les autres types de mémoire, elle s'en distingue clairement. La mémoire procédurale met notamment en jeu le cortex moteur, les ganglions de la base et le cervelet. Il s'agit de notre dictionnaire interne. C'est elle qui stocke les connaissances que nous avons sur nous-mêmes (notre histoire, notre personnalité) et sur le monde (géographie, politique, actualité, relations sociales ou encore expérience professionnelle). La mémoire sémantique est donc l'ensemble des connaissances qui ne se rapportent pas à des événements vécus : c’est la mémoire du savoir et des connaissances. Elle concerne des données personnelles accessibles à notre conscience et que l’on peut exprimer. Connaître la date des attentats des Tours Jumelles relève de la mémoire sémantique, tandis que le souvenir du contexte dans lequel nous avons appris la nouvelle relève de la mémoire épisodique, que nous aborderons juste après. Ces deux mémoires sont intimement liées : nombre de nos connaissances (le concept de « conférence », par exemple) se forment à partir de souvenirs épisodiques précis (les conférences auxquelles nous avons assisté). Elles sont néanmoins distinctes. Après un accident, certains individus ne peuvent plus mémoriser des événements, tandis qu'ils sont encore capables d'apprendre de nouveaux concepts. En cause : des réseaux cérébraux différents. La mémoire sémantique, elle, met en jeu essentiellement les lobes frontal et temporal gauches.

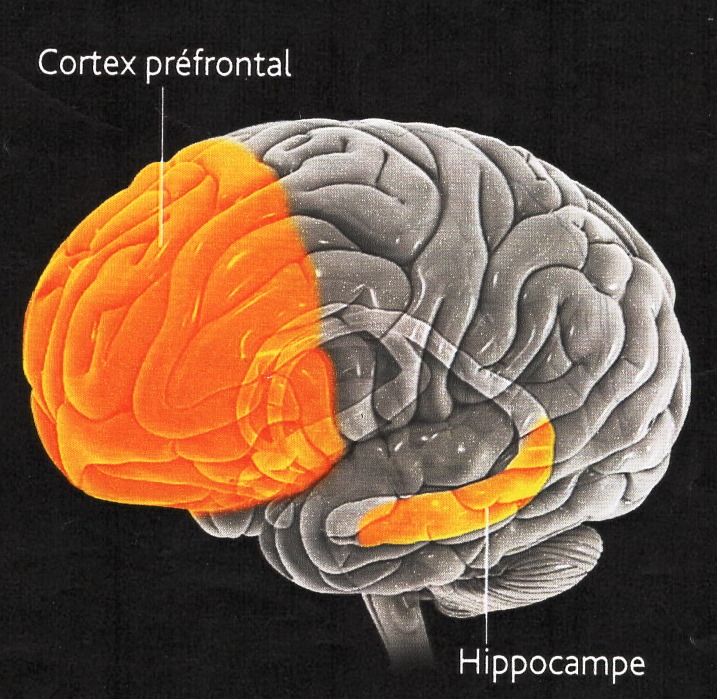

Il s'agit de notre dictionnaire interne. C'est elle qui stocke les connaissances que nous avons sur nous-mêmes (notre histoire, notre personnalité) et sur le monde (géographie, politique, actualité, relations sociales ou encore expérience professionnelle). La mémoire sémantique est donc l'ensemble des connaissances qui ne se rapportent pas à des événements vécus : c’est la mémoire du savoir et des connaissances. Elle concerne des données personnelles accessibles à notre conscience et que l’on peut exprimer. Connaître la date des attentats des Tours Jumelles relève de la mémoire sémantique, tandis que le souvenir du contexte dans lequel nous avons appris la nouvelle relève de la mémoire épisodique, que nous aborderons juste après. Ces deux mémoires sont intimement liées : nombre de nos connaissances (le concept de « conférence », par exemple) se forment à partir de souvenirs épisodiques précis (les conférences auxquelles nous avons assisté). Elles sont néanmoins distinctes. Après un accident, certains individus ne peuvent plus mémoriser des événements, tandis qu'ils sont encore capables d'apprendre de nouveaux concepts. En cause : des réseaux cérébraux différents. La mémoire sémantique, elle, met en jeu essentiellement les lobes frontal et temporal gauches. Ce que nous appelons communément « souvenirs » est la mémoire des épisodes de notre vie, la mémoire dite épisodique. C’est une forme de mémoire explicite ou consciente. Elle permet de se souvenir de moments passés (événements autobiographiques) et de prévoir le lendemain. La naissance d'un enfant, un mariage… Tous les souvenirs épisodiques se rapportent à des événements contextualisés, vécus dans un lieu à un instant donnés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le répertoire de notre mémoire épisodique est assez pauvre. Hormis des événements très marquants, associés à un bonheur ou à un danger intenses, nous ne conservons pas, à long terme, beaucoup de souvenirs précis de notre vie. Nombre sont oubliés (ce que nous avons mangé mardi dernier, la plupart de nos anniversaires…) ou « sémantisés ». Ils viennent alors enrichir le répertoire de nos connaissances générales. Ainsi, lorsque vous partirez à la retraite, vous ne rappellerez pas en détail chaque jour passé au travail. En revanche, il vous restera le souvenir d'une ambiance, des lieux, un savoir-faire. Deux régions cérébrales apparaissent particulièrement importantes pour le stockage et la remémoration des souvenirs épisodiques : le cortex préfrontal et l'hippocampe.

Ce que nous appelons communément « souvenirs » est la mémoire des épisodes de notre vie, la mémoire dite épisodique. C’est une forme de mémoire explicite ou consciente. Elle permet de se souvenir de moments passés (événements autobiographiques) et de prévoir le lendemain. La naissance d'un enfant, un mariage… Tous les souvenirs épisodiques se rapportent à des événements contextualisés, vécus dans un lieu à un instant donnés. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le répertoire de notre mémoire épisodique est assez pauvre. Hormis des événements très marquants, associés à un bonheur ou à un danger intenses, nous ne conservons pas, à long terme, beaucoup de souvenirs précis de notre vie. Nombre sont oubliés (ce que nous avons mangé mardi dernier, la plupart de nos anniversaires…) ou « sémantisés ». Ils viennent alors enrichir le répertoire de nos connaissances générales. Ainsi, lorsque vous partirez à la retraite, vous ne rappellerez pas en détail chaque jour passé au travail. En revanche, il vous restera le souvenir d'une ambiance, des lieux, un savoir-faire. Deux régions cérébrales apparaissent particulièrement importantes pour le stockage et la remémoration des souvenirs épisodiques : le cortex préfrontal et l'hippocampe. soirée du mariage de votre meilleur ami, ou encore la scène de cette incroyable gamelle à vélo qui vous a conduit à l'hôpital. Que l'on cherche à les revivre ou qu'un indice nous transporte accidentellement dans notre passé, les souvenirs sont là en chacun de nous. Mais de quelle nature est-elle, cette trace laissée en nous par une ambiance, des sensations, un événement, des images, une odeur, une conversation ? Dans quelle réalité physiologique une chose aussi insaisissable est-elle ancrée ? Quelque part dans la complexité de notre cerveau, parmi des milliards de neurones, reliées par des milliards de milliards de connexions et d’innombrables molécules chimiques… mais où exactement ?

soirée du mariage de votre meilleur ami, ou encore la scène de cette incroyable gamelle à vélo qui vous a conduit à l'hôpital. Que l'on cherche à les revivre ou qu'un indice nous transporte accidentellement dans notre passé, les souvenirs sont là en chacun de nous. Mais de quelle nature est-elle, cette trace laissée en nous par une ambiance, des sensations, un événement, des images, une odeur, une conversation ? Dans quelle réalité physiologique une chose aussi insaisissable est-elle ancrée ? Quelque part dans la complexité de notre cerveau, parmi des milliards de neurones, reliées par des milliards de milliards de connexions et d’innombrables molécules chimiques… mais où exactement ?

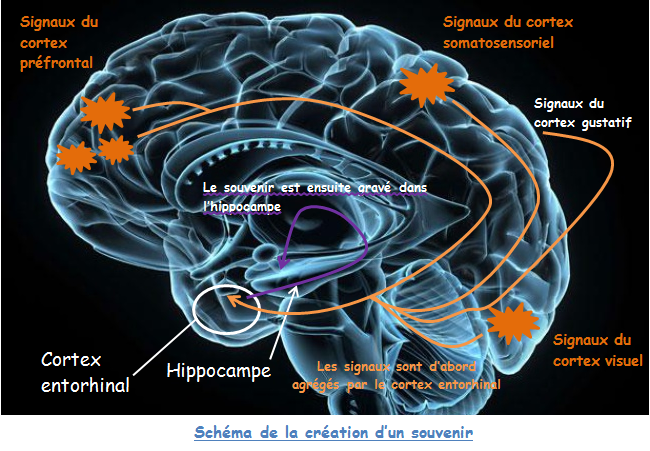

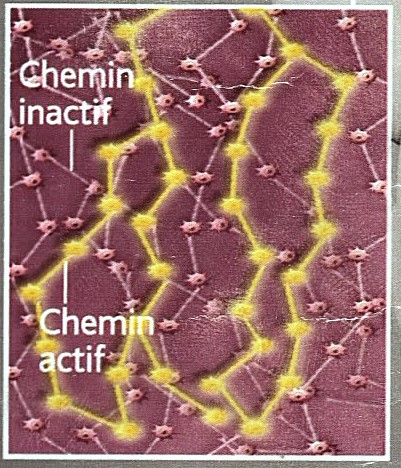

(véritable carte spatio-temporelle des zones du cerveau activées), transmis à l'hippocampe. Ce dernier active alors certains de ses neurones selon un motif unique, qui correspond aux souvenirs de la scène, appelé chemin actif.

(véritable carte spatio-temporelle des zones du cerveau activées), transmis à l'hippocampe. Ce dernier active alors certains de ses neurones selon un motif unique, qui correspond aux souvenirs de la scène, appelé chemin actif.

La mémoire inconsciente est un type de mémoire qu'on appelle mémoire implicite. La conduite en voiture est un exemple d'utilisation de la mémoire implicite : on met le contact et on réalise tous les gestes nécessaires à la conduite sans réfléchir à la manière dont on les effectue et on obéit au Code de la route sans avoir à se souvenir consciemment de la signification de tel ou tel panneau.

La mémoire inconsciente est un type de mémoire qu'on appelle mémoire implicite. La conduite en voiture est un exemple d'utilisation de la mémoire implicite : on met le contact et on réalise tous les gestes nécessaires à la conduite sans réfléchir à la manière dont on les effectue et on obéit au Code de la route sans avoir à se souvenir consciemment de la signification de tel ou tel panneau.