|

~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |

|

~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |

Nous avons réalisé cette expérience sur un nombre assez important de personnes afin d’obtenir des résultats exploitables. Nous avons également essayé de varier l’âge des volontaires au maximum. L'expérience a été menée sur des élèves du lycée, des professeurs, des membres de notre famille et des amis. Nous voulions vérifier les propos avancés sur les capacités de la mémoire en fonction de l’âge vus dans cette partie, et plus précisément celles de notre mémoire de travail (mémoire à court terme). Théoriquement, nous sommes capables de mémoriser simultanément pendant quelques secondes entre 5 et 9 items (7 en moyenne). C’est pourquoi les cobayes disposent d’un temps assez court pour mémoriser l’ordre des images, sinon le test serait un test de mémoire à long terme puisqu’ils auraient assez de temps pour que ces informations entrent dans leur mémoire à long terme. D’ailleurs, ils ne se souvenaient pratiquement plus de l’ordre des images 10 minutes après l’expérience.

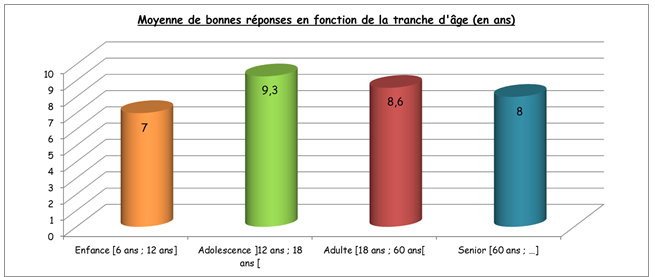

Nous avons réalisé cette expérience sur un nombre assez important de personnes afin d’obtenir des résultats exploitables. Nous avons également essayé de varier l’âge des volontaires au maximum. L'expérience a été menée sur des élèves du lycée, des professeurs, des membres de notre famille et des amis. Nous voulions vérifier les propos avancés sur les capacités de la mémoire en fonction de l’âge vus dans cette partie, et plus précisément celles de notre mémoire de travail (mémoire à court terme). Théoriquement, nous sommes capables de mémoriser simultanément pendant quelques secondes entre 5 et 9 items (7 en moyenne). C’est pourquoi les cobayes disposent d’un temps assez court pour mémoriser l’ordre des images, sinon le test serait un test de mémoire à long terme puisqu’ils auraient assez de temps pour que ces informations entrent dans leur mémoire à long terme. D’ailleurs, ils ne se souvenaient pratiquement plus de l’ordre des images 10 minutes après l’expérience. Nous nous attendons à obtenir des résultats corrects puisqu’aucun sujet n’a à priori de dysfonctionnements de la mémoire. De plus, la moyenne de bonnes réponses sera sûrement plus élevée chez les adolescents car c’est à cet âge que notre mémoire de travail fonctionne ‘’à plein régime’’. Pour les enfants, celle-ci sera peut-être moins élevée car étant au début de leur scolarité, leur processus de mémorisation se met tout juste en marche. Les adultes et les seniors auront probablement une moyenne supérieure à celle des enfants mais moins élevée que celle des adolescents. En effet, lorsqu’ils entrent dans la vie active, les adultes sollicitent de moins en moins leur mémoire, au même titre que les seniors qui partent à la retraite.

Nous nous attendons à obtenir des résultats corrects puisqu’aucun sujet n’a à priori de dysfonctionnements de la mémoire. De plus, la moyenne de bonnes réponses sera sûrement plus élevée chez les adolescents car c’est à cet âge que notre mémoire de travail fonctionne ‘’à plein régime’’. Pour les enfants, celle-ci sera peut-être moins élevée car étant au début de leur scolarité, leur processus de mémorisation se met tout juste en marche. Les adultes et les seniors auront probablement une moyenne supérieure à celle des enfants mais moins élevée que celle des adolescents. En effet, lorsqu’ils entrent dans la vie active, les adultes sollicitent de moins en moins leur mémoire, au même titre que les seniors qui partent à la retraite.

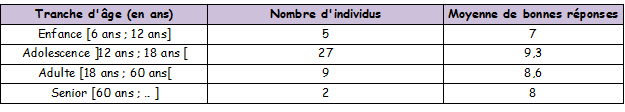

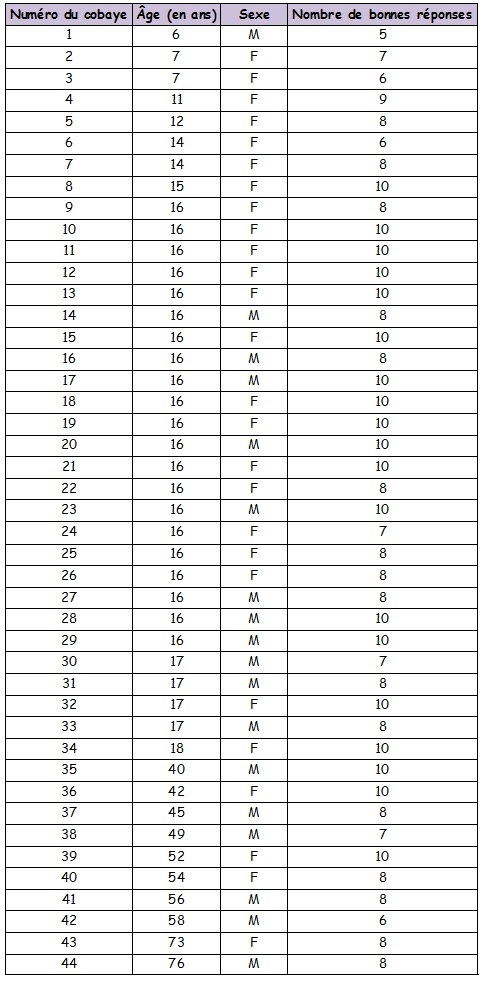

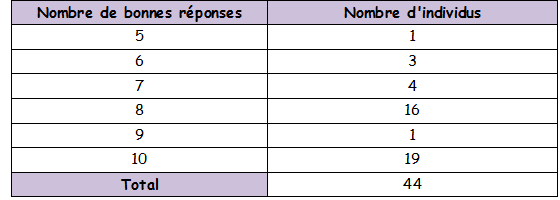

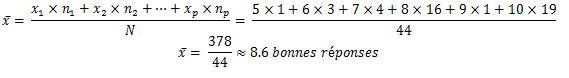

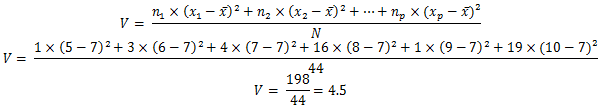

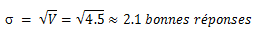

Statistiquement parlant, la population étudiée est les individus volontaires de 6 à 76 ans. Le caractère auquel nous nous intéressons est la capacité de la mémoire de travail, soit le nombre d’images placées correctement, que nous appellerons nombre de bonnes réponses. Le caractère est quantitatif discret, car il ne prend qu’un nombre fini de valeurs qui sont 5, 6, 7, 8, 9, 10. À chacune de ces valeurs correspondent un effectif, désignant le nombre d’individus. L’expérience a comptabilisé 44 volontaires.

Statistiquement parlant, la population étudiée est les individus volontaires de 6 à 76 ans. Le caractère auquel nous nous intéressons est la capacité de la mémoire de travail, soit le nombre d’images placées correctement, que nous appellerons nombre de bonnes réponses. Le caractère est quantitatif discret, car il ne prend qu’un nombre fini de valeurs qui sont 5, 6, 7, 8, 9, 10. À chacune de ces valeurs correspondent un effectif, désignant le nombre d’individus. L’expérience a comptabilisé 44 volontaires.

1) Le minimum : Le minimum est la valeur minimale de la série statistique, à savoir Min = 5 bonnes réponses.

1) Le minimum : Le minimum est la valeur minimale de la série statistique, à savoir Min = 5 bonnes réponses. 6) Étendue : L’étendue d’une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. On calcule Étendue = Max – Min = 10 – 5 = 5 bonnes réponses.

6) Étendue : L’étendue d’une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. On calcule Étendue = Max – Min = 10 – 5 = 5 bonnes réponses.